小說人物馬克洛爾永遠在流浪。

他沒有身份,沒有固定居所,沒有明確的國籍,他做過運木料、開酒吧、開妓院、走私軍火、挖礦淘金等等工作,他常年漂泊在海上,總是忍不住遠離繁忙的港口,遠離安穩的生活。“馬克洛爾并不是一個人,這顯而易見。”馬爾克斯說,“我們都是馬克洛爾。”

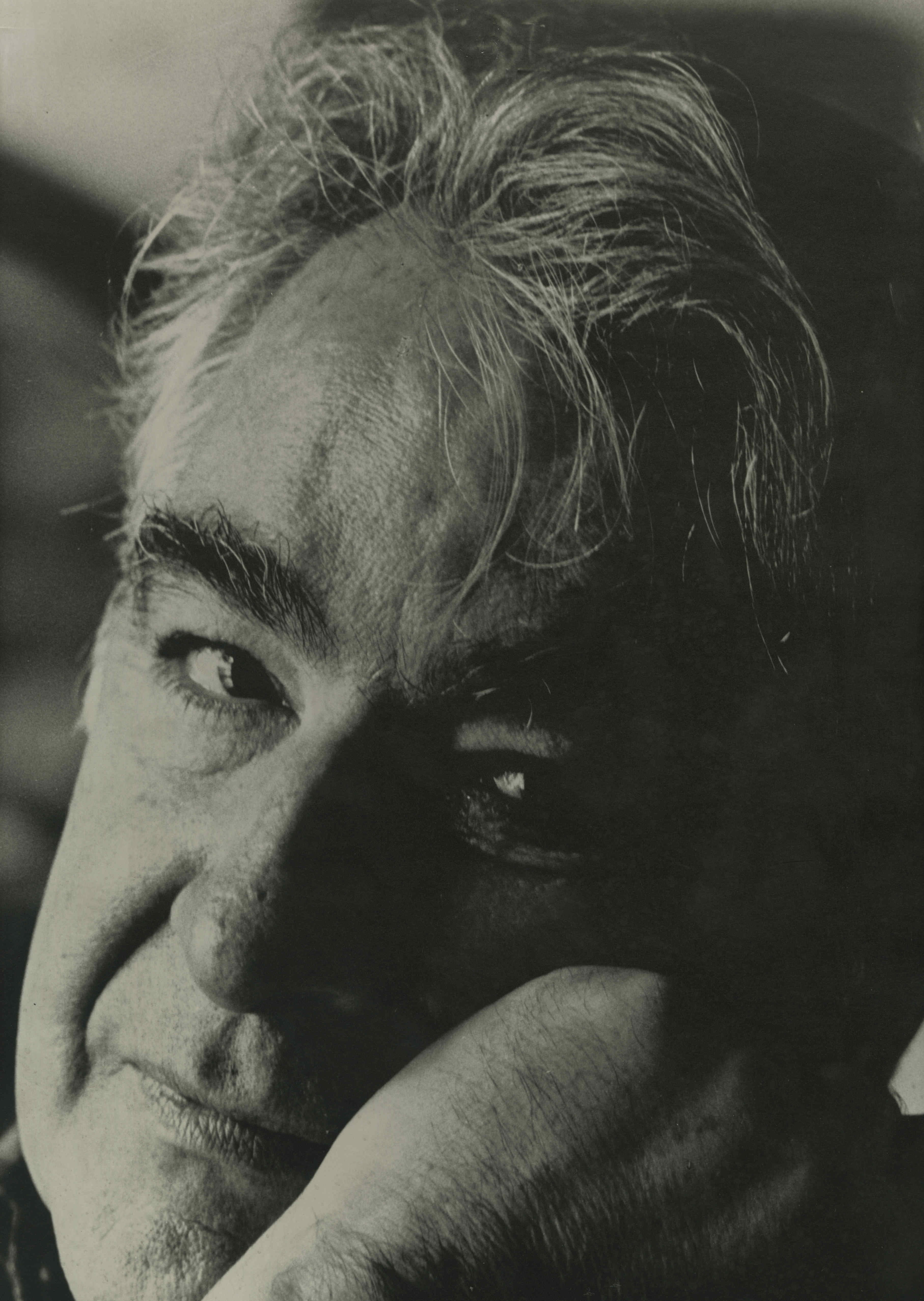

阿爾瓦羅·穆蒂斯

這個充滿史詩性悲劇色彩和浪漫詩意的小說形象誕生于哥倫比亞作家、詩人阿爾瓦羅·穆蒂斯(Álvaro Mutis,1923—2013)筆下。穆蒂斯早年寫詩,在1953年創作的詩集《災禍的元素》中首次寫下了“瞭望員馬克洛爾”這一人物。1986年起,他開始創作以馬克洛爾為核心的小說。他花了六年寫作、由七部單獨成篇的小說組成的《馬克洛爾的奇遇與厄運》,后來為他贏得了西語文學最高獎——塞萬提斯獎。去年,《馬克洛爾的奇遇與厄運》中文版首次由中信大方系統引進出版。

《拒絕所有的岸:瞭望員馬克洛爾集》

《海洋與大地的故事》

今年8月25日是穆蒂斯誕辰100周年紀念日,他的詩集《拒絕所有的岸:瞭望員馬克洛爾集》和短篇故事集《海洋與大地的故事》也將同步推出。

這天下午,哥倫比亞書商、文學研究者及作家策展人阿爾瓦羅·卡斯蒂略·格拉納達,學者戴錦華,作家、詩人邱華棟,詩人周瓚,文學編輯張引弘來到北京中信書店啟皓店,以“拒絕所有的岸”為主題,暢談他們眼中的穆蒂斯,并觀看根據其小說《馬克洛爾的奇遇與厄運》第二部分改編的電影《伊蓮娜在雨中到達》。

活動現場

在拉美文學中的穆蒂斯

拉美文學有許多閃閃發光的名字:馬爾克斯、科塔薩爾、略薩、富恩特斯……和他們相比,穆蒂斯“冷門小眾”,此前中文版的譯介也屈指可數。

但談及穆蒂斯在拉美文學中的位置,格拉納達認為穆蒂斯是獨特的:“他是一個像孤島一樣的詩人和小說家,代表了一種非常特別的現象,向哥倫比亞人民呈現了一種完全不一樣的視角,讓我們去記憶那些曾經被我們忘掉的文化。”

《馬克洛爾的奇遇與厄運》

“穆蒂斯給我們帶來了獨一無二的文學風景。”從一個中國作家的視角出發,邱華棟認為穆蒂斯的風格就像本次活動的主題——“拒絕所有的岸”。不同于我國大陸型的地理特點,穆蒂斯的作品全部都是跟大海有關,跟河流有關,跟不斷變動的一艘船有關,他的主人公也是飄蕩在、漂移在世界上,形成了不斷變動的風景,為讀者帶來了一個全新的文學景觀——世界的不確定性。

在閱讀穆蒂斯的開始,戴錦華覺得這位作家直接接續了19世紀,甚至更遠的17世紀的西語文學,但是在閱讀中,又感受到很強烈的非19世紀特征,同時有一種20世紀現代主義的某些極端內在的影響。“就是在這樣的時代感的錯亂中,你會發現他所謂拒絕所有的岸,不僅是拒絕陸地,不僅是拒絕海岸、河岸,他事實上也在某種意義上拒絕目的地。這是一個沒有目標、沒有抵達的行程,這樣的主題使得他與19世紀的作家們非常不同。”

周瓚從“詩與小說”“類型文學邊界”和“輕與重”三個維度強調了穆蒂斯在拉美文學中的地位。關于“輕與重”,周瓚強調“不是說風格,而是在某種意義上是跟作家的品格相關的一組概念。”比如讀馬爾克斯和科搭薩爾的小說,會有一種輕逸感,但是穆蒂斯的小說有一種沉重感。

阿爾瓦羅·穆蒂斯

我們都是馬克洛爾嗎

穆蒂斯曾這樣介紹自己傾注一生創造的小說主人公:“馬克洛爾是我已成為、未成為和未坦白的一切。是我想成為、應成為但不曾成為的一切。馬克洛爾是我的一個寫照:是我的榮耀。”

戴錦華坦言她是在“一無所知”的情況下打開穆蒂斯的《馬克洛爾的奇遇與厄運》。“讀到最后我想到波拉尼奧‘全景文學’的說法,就是人物飄零在世界的每一個地方。我不從哪里來,我也不到哪里去,我也不問我是誰,我是馬克洛爾,我是一個無名者,我是一個流浪者,我是一個活著的人,我活著,我漂泊。其中你達到不了任何意義的岸,比如說道德價值的岸,政治訴求的岸。我想對我來說,這樣的一種表述它降落在后疫情時代的我的身體之上,然后我開始認同那句話,‘我們都是馬克洛爾’”。

周瓚表示,馬克洛爾是一個悲劇性、象征性的人類典型——一個是“我們都是馬克洛爾”,還有一個是我們想不想“成為馬克洛爾”。從象征性的角度,馬克洛爾恰恰概括了我們人類的一個命運:夢想過一種漂泊的自由人生,而現實中卻同他一樣經歷著厄運和失敗,但是同時在這個過程當中,我們又不斷地去試圖尋求存在的意義。

“這部小說(《馬克洛爾的奇遇與厄運》)是一部象征性的小說,甚至是一部更深層次的精神分析類小說。我不是馬克洛爾,但我覺得我愿意了解他,愿意凝視他,愿意去把他作為一個遠遠看著的一個人物去欣賞他。”邱華棟說。

格拉納達感慨道:“我們的文學在世界的各個角落和不同的年代,其實都是相通的。現在的我們依然會基于正在發生的事,去更好地理解穆蒂斯筆下的人物和他的經歷。”

《伊蓮娜在雨中到達》海報

澎湃新聞記者了解到,8月27日,系列活動的上海站也將在以諾書房舉行。學者許志強、詩人胡桑與格拉納達進行討論,從詩歌、小說、電影三個維度,討論穆蒂斯帶給世界文學的遺產。

據悉,9月中信將聯合全國16個省市的42家書店,持續進行新書分享、紀錄片導覽、詩歌朗讀會等一系列“穆蒂斯誕辰百年紀念”活動。穆蒂斯的小說、詩歌集將在各大書店上架,紀錄片《穆蒂斯》(Mutis,2015)將作為新書分享的一部分與讀者見面。通過影音書,更多讀者將走近融“四海為家、游歷豐富、文雅、敏感、熱心、名士風范、迷人……”等詞語為一體的“社交拯救者”——作家和詩人穆蒂斯。

已有0人發表了評論