“舞蹈詩太高雅,我沒有文藝細胞,不會欣賞。”聽說舞蹈詩《河湟》上演,一些觀眾已然打起“退堂鼓”。

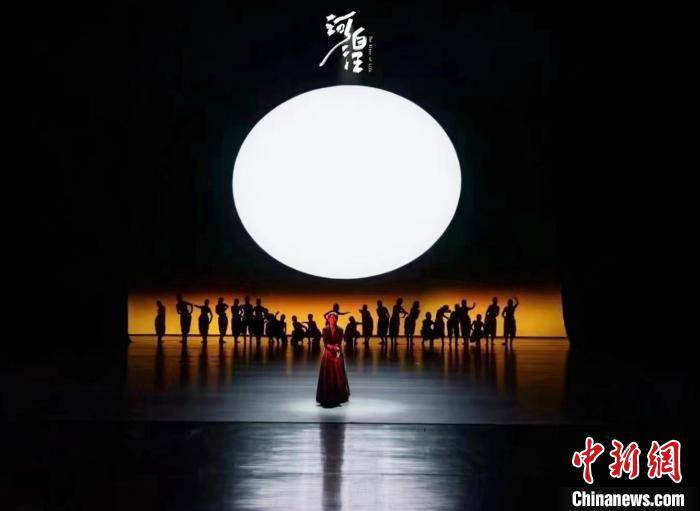

圖為《河湟》劇照。西寧藝術劇院有限公司供圖

但記者近日在《河湟》演出現場青海大劇院看到,偌大的劇場座無虛席。即便舞蹈詩已然落幕,現場叫好聲亦不絕,許多觀眾久久不愿離去。

西寧藝術劇院有限公司董事長、《河湟》出品人史紅剛對中新網記者說,“《河湟》觀眾的這種鼓勵,讓人難忘、感動。”

黃河上游文化形態:最憶是河湟

黃河是連接青藏高原、黃土高原、華北平原的生態廊道,孕育了河湟文化、河洛文化、關中文化、齊魯文化等。九曲黃河,奔騰向前,以百折不撓的磅礴氣勢塑造了中華民族自強不息的民族品格。

文化關乎國本、國運。從流域來講,河湟文化屬于黃河上游文化,是以中原華夏文明為主干的包含著多種宗教、多個民族文化的“多元共生、融合共建”的文化形態。

圖為《河湟》劇照。西寧藝術劇院有限公司供圖

青海省會西寧市是河湟文化的核心區和承載區之一。日前,青海省文化和旅游廳批復同意在西寧市設立河湟文化(西寧)生態保護實驗區。

據悉,西寧市文化旅游廣電局以打造國際生態旅游目的地中心城市為發展目標,深入挖掘河湟文化資源,加大文化藝術作品創作,于2021年正式啟動了以“黃河·河湟”文化為主題的藝術精品創作工程,并將該項目納入《西寧市“十四五”文化和旅游發展規劃》。

“可以說,這片由黃河、湟水河及大通河三條河流沖積而成的河湟地區,所具有的悠久的歷史、寶貴的文化遺產、昂揚的精神風貌,為藝術創作提供了豐富的素材。”《河湟》總導演、中國歌劇舞劇院導演楊竹韻表示。

楊竹韻說,作為文藝工作者,我們有責任書寫這段歷史、展現這番文化,“這是我們創作舞蹈詩《河湟》的初心所在。”

史紅剛說,“我們在創作的時候,通過多次深度采風、體驗民俗、感受文化,愈發領略到河湟文化的博大精深。但很多人對河湟文化不了解,對我們身邊的文化不感興趣。所以,我們想通過一部舞蹈詩,反映河湟文化。”

“河湟文化上下數千年,用一個多小時的舞蹈詩來展現,壓力非常大。”史紅剛袒露心聲。

圖為《河湟》劇照。西寧藝術劇院有限公司供圖

舞蹈詩《河湟》:一劇跨千年

2021年5月,西寧藝術劇院有限公司特別邀請中國歌劇舞劇院參與劇本大綱策劃及創作。2023年6月,由西寧市委宣傳部、西寧市文化旅游廣電局及西寧藝術劇院打造的《河湟》在西寧進行首場演出,得到社會各界的廣泛關注。

首演結束后,主創團隊二度編排,以藝術精品的標準,再次打磨劇目內容,進一步提高表演水平,提升劇目的藝術質量。目前,《河湟》已開啟夏季旅游演出季活動。

西寧市文化旅游廣電局局長李海軍表示,《河湟》以兼具“時代性”與“民族性”的藝術視角,高度精煉、深情講述河湟大地的歷史變遷,既飽含了主創團隊對河湟熱土的拳拳深情,又實現了傳統文化創新表達的一次大膽探索。

《河湟》以“河湟女神”順著時間的軌跡,從歷史深處緩緩走來,天與地沿著她的足跡在一番山崩地裂中拉開了距離。

《河湟》第一幕為《記憶·河湟》。講述5000多年前,記憶中彩陶上的先民們載歌載舞,刀耕火種,一碗拉面最能寬慰狩獵歸來的親人。然而一場洪水從天而降,沖走了這千年的記憶……星星火種,祭祀已去的親人,鳳凰飛去,而羽自停留。

第二幕為《守望·河湟》。講述羌人首領無弋爰劍從秦逃回河湟谷地,他將學到的先進犁地、播種、收割、打碾等農業技術,教給了青海的先民們。然而,戰爭再起,為守護家園,他再次披掛出征,母親在臨行前送的平安繡,變成了一生遺憾。夜夜噩夢恍惚就在眼前,只能將思念化作一針針繡線,祈盼兒子平安歸來。

圖為《河湟》劇照。西寧藝術劇院有限公司供圖

第三幕為《筑夢·河湟》。講述唐蕃古道、茶馬互市的丹噶爾古城內商賈云集貿易興盛。跑馬幫的藏族小伙達娃與漢族姑娘尕妹一見鐘情,二人欲將宴請八方來客,舉辦一場盛大的婚禮。這里是黃河文化和古絲綢之路南線的重要組成部分,是“一帶一路”重要的交匯點,新的生活將從這里走向未來,走向遠方……

展望《河湟》:叫得響、立得住、傳得開

《河湟》追尋卡約文化、宗日文化、馬家窯文化、齊家文化,以及唐蕃古道、茶馬古道、絲綢之路的蹤跡,從河湟遺址中的舞蹈紋彩陶盆、千年面條、圓銎寬葉倒鉤銅矛等,融入青海花兒、河湟皮影戲、青繡等多項非物質文化遺產,將中華優秀傳統文化的內核和精髓注入舞蹈之中。

來自陜西舞協的陳智勇觀后表示,《河湟》是一部舞蹈長卷,舞蹈純粹充滿震撼力,是這一方水土的后人向祖先致敬的作品,用心、用情,厚重又新穎,充滿了無數的亮點。

圖為《河湟》劇照。西寧藝術劇院有限公司供圖

“舞蹈詩《河湟》,演出十場,場場爆滿,是本地近些年少有的現象。謝幕后,觀眾向演員獻完花了仍不愿離去。”這一幕,讓史紅剛頗為感慨,“以前一些劇目叫好不叫座,很多觀眾未看完演出,便匆匆離場,沒有產生很大共鳴。”

史紅剛分析,“《河湟》頗受觀眾喜愛,或許是大眾對以舞蹈詩這種形式展現河湟文化感到新奇;又或許,大眾也特別渴望看到我們生活的這片土地上孕育的千年河湟文化是什么樣子的。”

“但河湟文化中引以為豪的東西有很多,《河湟》中還沒有完全表達出來。”史紅剛說,今后,我們將繼續打磨、修改,打造《河湟》“雅”的藝術精品劇目和“雅俗共賞”的旅游劇目,使其成為一部“叫得響、立得住、傳得開”的劇目,成為“大美青海·夏都西寧”文化旅游新名片。

據悉,10月中下旬,《河湟》將爭取在沿黃河九省區開展巡演。

已有0人發表了評論