學校沒必要刻意計較校友中出了多少個高級別官員。

全文1193字,閱讀約需2分鐘

撰稿/任君(職員)編輯/柯銳校對/趙琳

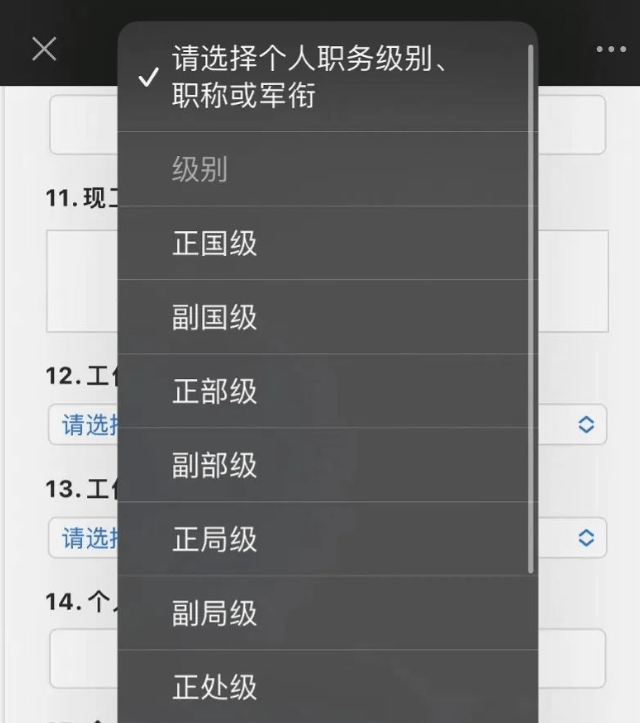

▲集寧一中校友卡信息包含個人職務級別(截圖)。

近日,有網友發文稱,母校內蒙古集寧一中電子校友卡填寫信息含個人職務級別,如正國級、副國級、正部級等,并調侃“做夢都不敢這么夢”。5月7日,集寧一中校友聯絡處工作人員回應稱,職務級別非必填項,不會因職級差異而厚此薄彼,“哪怕是回鄉務農,我們都歡迎大家回來。”

每人一張“電子校友卡”,確實是個不錯的創意。作為母校與校友聯系的介質和向導,可以藉此回到熟悉或陌生的校園,找到失散多年的老師同學,懷念大家逝去的青春歲月。

然而,一旦把個人職級放在頭里,即便是“非必填項”,每個人在心中怕是早已“填”了十遍百遍,很多校友一腔返校的熱血恐怕被澆了個透心涼。這也太讓人尷尬了。

每個同學離開校園,走上社會,都會找到屬于自己的一個位置,職務也好,級別也罷,屬于客觀存在,一定程度上能反映個體獲得的社會認可,本身無可厚非。但在應用這些標簽化了的職級時,還是要注意場合,不必泛化,更不能作為把校友分為三六九等的依據。

也即,大家反感的并非校友的職務級別,而是學校拿職務級別劃分圈層的功利化做法。畢竟,每個人都有一個美好的前程,本來就意味著學校教育的成功。學校以此作為激勵一屆屆學生的榜樣,也算是佳話。

只是,學校教育的目的并非僅僅指向級別,而理應有更豐富、更充盈、更開放的目標。并不是每一個校友都能拼出一個不低的級別,大多數校友只要能做對社會有貢獻的公民,學校就可以感到欣慰了。學校沒必要刻意計較校友中出了多少個高級別官員。

學校搞校慶,如果動輒以級別區分,甚至“捧高踩低”“嫌貧愛富”,會引起校友的失落與反感,從感情上產生疏離和隔膜,從而把校友推得越來越遠。

校友聚在一起,還是應該強化基于“舊人、舊事、舊景、舊情”所衍生的情感交流,讓每一個校友都感到如沐春風,越來越喜歡自己的母校,越來越愿意與母校、校友交流。這所學校電子校友卡填寫信息含個人職務級別,雖然職務級別不是必填項,但仍然會給人官氣十足的觀感,與校園活動的調性格格不入。

有教無類從來不是說說而已,而應體現在實際行動中。集寧一中校友聯絡處人員說,“哪怕是回鄉務農,我們都歡迎大家回來”,這話看似平等,實則其透露的價值觀也存在問題。培養出有知識的農民,并不丟人,但母校如果把務農視作低人一等,這也是不合適的。

這些年來,在類似校慶活動中,不時會出現追慕“成功校友”的行為。這也使得一些校慶活動變成了少數人的沙龍,這顯然與教育的目標是相悖的,并不可取。

已有0人發表了評論

您需要登錄后才可以評論,登錄| 注冊