璀璨文化耀隴原

——甘肅加快推進文化強省建設綜述

新甘肅·甘肅日報記者 施秀萍

甘肅簡牘博物館。新甘肅·甘肅日報記者 馮樂凱

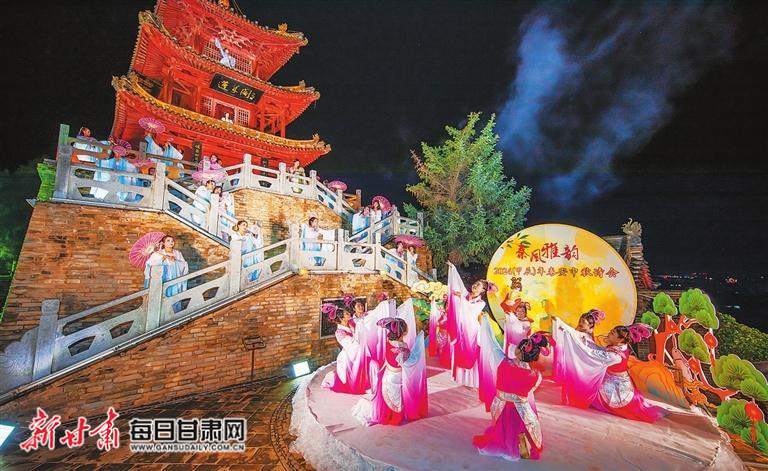

“詩意甘肅·絲路長風三千里——秦風雅韻”2024(甲辰)年秦安中秋詩會現場。新甘肅·甘肅日報通訊員 董國慶

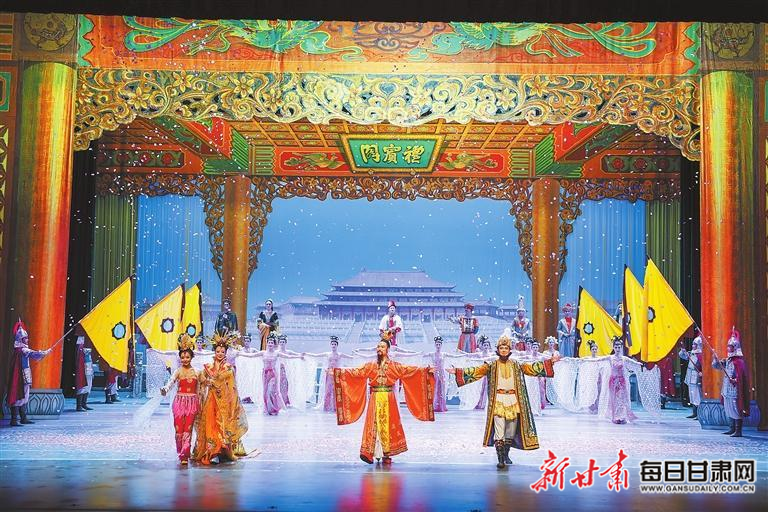

舞劇《絲路花雨》劇照。新甘肅·甘肅日報記者 馮樂凱

文化是一個國家、一個民族的靈魂。文化興國運興,文化強民族強。

文化事業欣欣向榮,不斷滿足人民群眾對美好生活的新需求;文化遺產傳承發展,在新時代綻放熠熠華彩;文旅產業提質增效,鼎力添彩全省經濟社會高質量發展……近年來,我省自覺擔負起新的文化使命,加快推進文化建設在隴原大地落地生根、拔節生長、開花結果,不斷增強人民群眾文化獲得感、幸福感,持續為全面建設社會主義現代化幸福美好新甘肅提供堅強思想保證、強大精神力量和有利文化條件,為文化強國建設匯聚起澎湃激蕩的“甘肅力量”。

獨特厚重,文化資源錦繡鋪地

文化建設,甘肅有底氣。這底氣,來自錦繡鋪地的厚實“文化家底”。

甘肅,是中華民族和華夏文明的重要發祥地。

距今8000年的大地灣文化遺址被譽為“城鄉革命的前奏曲”;“人文始祖”伏羲在天水“一畫開天”,創立古老的華夏文明;秦王朝先祖從隴南山地崛起;絲綢之路貫穿甘肅全境,其主干線在甘肅東西綿延長達1600多公里……早在20萬年前,甘肅境內就有人類繁衍生息,先祖們在歷史風雨進程中,一路為甘肅留下大地灣文化、伏羲文化、彩陶文化、黃河文化、絲路文化等厚重豐富的歷史文化資源。這些文化資源繁若星辰、璀璨多彩,是取之不盡、用之不竭的文化寶庫。

軒轅黃帝與中醫鼻祖岐伯談醫論藥,誕生了華夏第一部醫學巨著《黃帝內經》;周先祖后稷、不窋、鞠陶等在這里教民稼穡,開了先周農耕文化先河;山男民女隨時漫起的悠揚“花兒”、民間藝人趕著毛驢隨時開演的皮影戲,還有蘭州太平鼓、武山旋鼓舞、文縣儺舞“池哥晝”……在漫長的歷史長河中,和諧共處的多民族群眾在這里聚居交融,形成多姿多彩的民族文化和民俗文化。

甘肅,是紅軍長征到達陜北之前,經過和戰斗過的最后一個省份,是紅軍長征活動時間最長和活動范圍最廣的省份之一;陜甘革命根據地,在中國革命史上具有“兩點一存”的重要地位……在硝煙彌漫的歲月中,先輩們在甘肅大地留下許多革命遺址和革命文物,鑄造了獨樹一幟的長征文化、紅色文化。

舞劇《絲路花雨》《大夢敦煌》美輪美奐,享譽國內外;《讀者》暢銷40余年,陪伴幾代人成長……在與時代同頻共振的步伐里,甘肅綻放精彩的現代文化。

……

扎根這一片文化沃土,隴原兒女有著滿滿的文化自信。

惠民服務,文化事業欣欣向榮

以文惠民如春雨,以文化人潤無聲。多年來,我省持續補短板、強供給、優服務,多措并舉推動文化事業繁榮發展,讓群眾文化惠民“有溫度”,為百姓幸福生活“添熱度”。

今年8月25日,中國作家協會全民閱讀推廣辦公室授予《讀者》雜志“全民閱讀第一刊”榮譽稱號,以表彰《讀者》雜志多年來在推動全民閱讀、弘揚優秀文化、提升國民閱讀素養方面作出的顯著貢獻。

《讀者》被譽為“中國人的心靈讀本”。40余年,《讀者》始終如一,初心如磐,傳播優秀文化,展現中華風度。讀者出版集團扛起文化擔當,充分發揮“讀者”品牌優勢,一方面,走“專、精、特、融”出版道路,多出書、出好書;一方面,深入推進實施“讀者·中國閱讀行動”“點·線·端+全民閱讀”等建設書香社會的“讀者方案”,助力書香社會建設。

“為一座博物館,赴一座城”成為出游方式;節假日期間,熱門場館一票難求;社交媒體上,逛博物館成為年輕人高頻話題……隨著時代發展,走進博物館已成為一種生活方式。

2023年9月9日,全國漢簡藏量最大的專題博物館——甘肅簡牘博物館正式向公眾開放;截至目前,全省博物館紀念館總數達256個,每9.7萬人擁有1座博物館,居全國第一;全省建成公共圖書館104個、文化館105個、鄉鎮(街道)綜合文化站1352個、村(社區)綜合文化服務中心1.71萬個……多年來,我省不斷推動博物館、紀念館、圖書館建設及免費開放工作,成效喜人。

主題陳列展覽、青少年特色社教研學、夜游博物館、全民閱讀活動……全省博物館紀念館圖書館通過線上線下結合、館內室外互動等多種方式,以豐富多彩的主題活動,邀約市民游客走進各級場館,共享文化惠民成果。2023年,全省公共圖書館流通人次超1100萬,文化館(站)文化服務惠及人次超1400萬;今年1-7月,全省各級博物館共接待游客2165萬人次。

文化惠民,不止于此——

今年1-7月,我省先后舉辦“春綠隴原”“情暖積石山”等系列文化和各級惠民文化活動達5.8萬場次。蘭州市率先實施文博場館“周一不閉館”措施,并著力構建城市居民“15分鐘生活圈”;“飛閱甘肅”數字閱讀平臺上線運行……公共文化服務群眾知曉度、參與度、滿意度不斷提升。

今年1-9月,省文旅廳創新開展“詩意甘肅·絲路長風三千里”系列文旅詩會活動,13場次吸引現場觀眾人數12萬人次,通過網絡直播平臺觀看詩會1.2億人次。

進入新時代,人民群眾對精神文化的需求從“有沒有、缺不缺”躍升為“好不好,精不精”。我省廣大文藝工作者深入生活、扎根人民,努力登高原、攀高峰——

實施隴原文藝高峰攀登工程,涌現出電視連續劇《此心安處是吾鄉》、紀錄片《大敦煌》、廣播劇《黃河遠上》等一批精品力作;

音樂劇《飛天》入選韓國大邱國際音樂劇節,民族舞劇《飛將李廣》、隴劇《大河東流》相繼創排完成,話劇《八步沙》榮獲第八屆全國話劇優秀劇目展演“優秀劇目獎”;

僅今年,新增《天水千古秀》(復排)、《再現貂蟬》《嘉峪關關城光影秀》等10個大型旅游演藝項目;全省有27部劇(節)目入選國家級藝術展演活動,獲得10個獎項。52件美術作品入選第十四屆全國美術作品展覽,再創歷史新高。

生活在隴原這片沃土,隴原兒女文化獲得感、幸福感持續得到提升。

活化利用,文化遺產魅力綻放

全省共有不可移動文物16895處,國有收藏單位藏品51.2萬件(套)。世界文化遺產地7處。全省境內長城總長度3654公里,居全國第二;其中明長城總長度1738公里,居全國第一。歷史文化名城(鎮、村)37座,中國傳統村落108個……星羅棋布在隴原大地的文化遺產,數量龐大,類型多樣,內涵豐富。

璀璨絢爛的文化遺產,不可再生,不可替代,保護好、傳承好、弘揚好文化遺產,是對歷史負責,是對人民負責,也是讓世界更加美好的時代責任。

依托長城、長征、黃河國家文化公園和華夏文明傳承創新區等國家平臺,提升文化遺產保護傳承品牌影響力,加快文化建設步伐。

夏河白石崖溶洞遺址丹尼索瓦人考古研究,將人類登上青藏高原的歷史上推到19萬年前;秦安縣大地灣出土的彩陶證明,8000年前隴原大地上文明的第一縷曙光;天祝唐代吐谷渾王族墓葬群,見證了吐谷渾民族融入中華民族的歷史進程……多年來,我省先后開展一系列重大考古工作,不僅打造了“八千年大地灣文化”“兩千年敦煌文化”等一批甘肅文化標識,更通過豐碩的考古成果,為“考古中國”增添了不可或缺的“甘肅力量”。

圍繞敦煌研究院“典范”“高地”建設,持續發力,成果喜人——

先后承擔完成20余項國家重點研發計劃等省部級以上課題;國家古代壁畫與土遺址保護多場耦合實驗室、覆蓋6處石窟的省級監測預警平臺、莫高窟數字展示中心(二期)等平臺或建成投入使用,或有序加快建設;為全國10余個省份的重點文物保護單位提供技術支撐,并走出國門完成緬甸蒲甘他冰瑜寺等數字化保護項目。

制定《敦煌學高地建設專項規劃》。先后獲批國家社科基金重大項目3項,出版《敦煌石窟全集》考古報告(第二卷)、《敦煌藝術大辭典》、12卷《甘肅藏敦煌文獻》等學術專著100余部,發表論文640余篇。13項成果獲甘肅省哲學社會科學優秀成果獎。高質量辦好“敦煌論壇”和《敦煌研究》《石窟與土遺址保護研究》,牢牢占領敦煌學研究話語權,并不斷拓展敦煌學研究的深度和廣度。

實施流失海外敦煌文物數字化復原項目,完成176個洞窟的數字化采集,“數字敦煌”中英文版全球上線,建成“敦煌遺書數據庫”和“數字敦煌·開放素材庫”,全球首個超時空參與式博物館“數字藏經洞”上線運行。

……

花兒、皮影和格薩(斯)爾3項世界級非遺,83項國家級非遺,省級、市州級、縣級非遺代表性項目分別達493項、2107項和5241項……除有形文化遺產外,甘肅無形文化遺產即非物質文化遺產同樣資源富集、多姿多彩;

頒布實施《甘肅省隴劇保護傳承條例》;臨夏磚雕、保安族腰刀鍛制技藝等15個國家級非遺項目被列入第一批國家傳統工藝振興目錄……近年來,我省想方設法挖潛力、增活力,讓斑斕非遺走近百姓,讓非遺成果惠及大眾,為推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展作出積極貢獻。

生活在隴原這片沃土,隴原兒女一貫有著高度自覺的文化擔當。

鼎力添彩,文旅產業提質增效

文化是魂,旅游為體。近年來,我省憑借豐富的文旅資源,以文塑旅、以旅彰文,持續放大文旅融合綜合效應。

2023年,甘肅文旅火爆出圈,全年共接待游客3.88億人次,實現旅游花費2745.8億元,分別較2022年同期增長187.8%和312.9%,增速遠超全國平均水平。2024年伊始,我省搶抓“暖心瓜州”“天水麻辣燙”等爆火機遇,先后開展“詩意甘肅·絲路長風三千里”文旅詩會等系列活動,變“流量”為“留量”,以不斷攀升的“甘肅熱度”,持續推動甘肅文旅乘勢而上:今年1至7月,全省接待游客2.47億人次,實現旅游花費1785億元,同比分別增長16%、25%。

其中,有一抹“鄉村色”格外亮眼。

地域廣闊、生態美好、民風淳樸、特色鮮明……發展鄉村旅游,我省有著得天獨厚的優勢。數字見證“隴原鄉村好顏色”:僅今年1至7月,全省鄉村旅游接待游客超1億人次,實現鄉村旅游收入317億元,同比分別增長12.08%、14.34%。

其中,那一抹“研學色”吸睛添彩。

推出甘肅研學旅行十大主題、百條線路、千堂課程,成為全國首個將研學旅行作為年度“走出去”宣傳推介主題的省份……近年來,甘肅干在先走在前,以研學旅行為媒,撬動文旅產業大市場。今年1至8月,全省共接待研學旅行游客近124萬人次,研學旅行收入達3.46億元。

“資源盤活,才是有效資源。”省文旅廳黨組書記、廳長何效祖表示,既廣泛“走出去”,又大力“請進來”,既瞄住“準”字補短板,又盯住“全”字強服務,近年來,省文旅廳多輪驅動,持續推動文旅資源優勢轉化為文旅產業優勢,切實放大文旅產業“一業興、百業旺”的乘數效應,以提質增效的文旅產業鼎力添彩全省經濟社會高質量發展。

省文旅廳以“引大引強引頭部”行動為導向,大力實施文旅產業鏈招商引資活動。今年前8個月,全省實施文旅項目794個,完成投資147.8億元,完成年度任務的82.1%;全省文旅部門開展招商引資洽談推介活動479場次,其中“請進來”230場次,“走出去”249場次,簽約招商項目150個,簽約金額291.79億元,項目開工率54.7%。

同時,充分利用節會平臺引領示范作用,積極開展文旅項目推介、招商等活動。今年敦煌文博會期間,邀請240余名文旅客商參加,現場簽約、授信項目74個,簽約及授信金額達271.48億元,項目涵蓋文旅康養、文旅綜合體、文化創意等多個方面,為全省經濟社會發展增添強勁動能。

生活在隴原這片沃土,隴原兒女始終牢記并肩負起時代的文化使命。

絢爛多姿、葳蕤生長,隴原文化“百花園”很美;時代問卷,精彩作答,相信未來會更美。

已有0人發表了評論

您需要登錄后才可以評論,登錄| 注冊